Топография органов грудной полости. Топографическая анатомия грудной клетки и органов грудной полости. Грудная клетка и грудная полость

Актуальность темы: Осуществление оперативных доступов к органам грудной полости, оперативное лечение ранений грудной клетки и заболеваний молочной железы не возможно без знаний топографической анатомии груди.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Цель общая: Изучить топографическую анатомию груди, применительно к оперативным вмешательствам на грудной стенке и молочной железе.

Конкретные цели (знать, уметь):

Знать клиническое определение понятиям «грудь», «грудная клетка», «грудная полость».

Знать границы, внешние ориентиры, выделяемые здесь области.

Знать послойное строение грудной стенки, кровоснабжение, иннервацию.

Уметь анатомически обосновывать пути распространения воспалительных процессов по клетчаточным пространствам грудной стенки.

Уметь анатомически обосновывать оперативные доступы при операциях на грудной стенке.

Уметь анатомически обосновывать разрезы при маститах, знать основные принципы пластики при радикальной мастэктомии.

Материально-техническое обеспечение занятия

Таблицы и муляжи по теме занятия

Набор общехирургического инструментария

| № | Этапы | Время (мин.) | Учебные пособия | Место проведения |

| 1. | Проверка рабочих тетрадей и уровня подготовки студентов к теме практического занятия | 10 | Рабочая тетрадь | Учебная комната |

| 2. | Коррекция знаний и умений студентов путём решения клинической ситуации | 10 | Клиническая ситуация | Учебная комната |

| 3. | Разбор и изучение материала на муляжах, трупе, просмотр демонстрационных видеофильмов | 55 | Муляжи, трупный материал | Учебная комната |

| 4. | Тестовый контроль, решение ситуационных задач | 10 | Тесты, ситуационные задачи | Учебная комната |

| 5. | Подведение итогов занятия | 5 | - | Учебная комната |

Клиническая ситуация

В хирургическое отделение поступила больная с жалобами на припухлость, уплотнение в правой молочной железе размером с куриное яйцо, резкую болезненность при пальпации, покраснением кожи над уплотнением, повышением температуры тела до 38,0ºС. В результате обследования поставлен диагноз – острый мастит.

Задания:

Какими разрезами производят дренирование гнойных маститов?

Почему разрез при гнойном мастите не должен пересекать границы пигментного ореола?

Решение задачи:

При одиночном абсцессе производят глубокий радиальный разрез, начиная от края пигментного ореола и продолжая по направлению к периферии на протяжении 5-6см.

Разрез не должен пересекать пигментный ореол, т.к. в этой области молочные ходы образуют ацинусы, при повреждении которых, формируется молочный свищ.

Границы

Верхняя граница груди проводится от яремной вырезки грудины по ключице до сочленения между ключицей и акромиальным отростком лопатки; отсюда ведется прямая линия к остистому отростку VII шейного позвонка (рис. 1).

Рис. 1. Области груди

1 – грудная область, 2 – предгрудинная область, 3 – подгрудная область, 4 – подлопаточная область, 5 – позвоночная область, 6 – лопаточная область. (Из: Шевкуненко В.Н. Краткий курс оперативной хирургии с топографической анатомией. - М., 1951.)

Нижняя граница проводится от мечевидного отростка по краю реберной дуги до X ребра, отсюда – через концы XI-XII ребер к остистому отростку XIIгрудного позвонка.

Грудная клетка и грудная полость

Скелет грудной клетки состоит из грудного отдела позвоночника, 12 пар ребер и грудины. Нижнее отверстие грудной клетки – aperture thoracis inferior – закрыто диафрагмой, через отверстия которой проходят пищевод, сосуды и нервы. Верхнее отверстие – aperture thoracis superior – пропускает органы, идущие на шею или от шеи; через верхнее отверстие в область шеи вдается справа и слева покрытая куполом плевры верхушка легкого. Пространство, ограниченное грудной клеткой и диафрагмой, называется грудной полостью (cavum pectoris); диафрагма отделяет грудную полость от полости живота.

Необходимо отметить, что размеры грудной полости уступают размерам грудной клетки, т. к. со стороны живота вдаются органы, выполняющие правое и левое подреберья (печень, желудок, селезенка).

В пределах грудной полости находятся три серозных мешка: два плевральных и перикардиальный. Кроме того, в грудной полости выделяют средостение, содержащее комплекс органов, в т.ч. и сердце с перикардом.

Наружные ориентиры

Спереди в пределах груди опознавательными пунктами являются следующие костные образования:

1. Ключицы.

2. Ребра и реберные дуги. I ребро может быть прощупано только вблизи его крепления к грудине ниже ключицы. Книзу от середины ключицы первым прощупывается II ребро. Поэтому в качестве ориентира при отсчете пользуются II ребром, принимая условно ключицу за I ребро. Прикрепляется I ребро к грудине на уровне соединения рукоятки и тела грудины.

Сбоку от мечевидного отростка грудины начинается реберная дуга, образованная хрящами VII-X ребер. Непосредственное отношение к мечевидному отростку имеет лишь хрящ VII ребра: он соединяется с вырезкой, имеющейся на границе тела грудины и основания мечевидного отростка.

3. Грудина может быть прощупана на всем протяжении, причем место соединения рукоятки с телом часто образует выпячивание – грудинный угол (angulus sternalis).

Верхняя граница грудины находится на уровне нижнего края II грудного позвонка, angulus sternalis, соответствует уровню межпозвоночного хряща между IV и V грудным позвонком. Нижний конец тела грудины соответствует X грудному позвонку, а верхушка мечевидного отростка – XI грудному позвонку.

4. Клювовидный отросток лопатки (processus coracoideus) прощупывается в подключичной ямке.

Выше грудины находится надгрудинная (или яремная) ямка (fossa jugularis), ниже грудины – подгрудинная, или эпигастральная (иначе – подложечная), ямка (fossa epigastrica; scrobiculus cordis - BNA).

Межреберные промежутки более широки спереди, чем сзади; самый широкий из них – третий. Сосок у мужчин соответствует обычно четвертому межреберью. У женщин положение соска весьма изменчиво.

Контуры мышц могут быть заметны у худощавых или у лиц с хорошо развитой мускулатурой. В частности, спереди выдается большая грудная мышца; на боковой поверхности грудной клетки бывает заметна зигзагообразная линия, образованная зубцами передней зубчатой и наружной косой мышц живота (линия Жерди).

Сердечный толчок определяется в левом пятом межреберье, на 1,5-2,0 см кнутри от линии, проходящей через середину ключицы.

Для определения проекции легких, сердца и органов брюшной полости на груди проводятся условные линии.

^

На передней поверхности грудной клетки:

передняя срединная линия – linea mediana anterior – проводится от яремной вырезки, по середине грудной кости, через пупок к симфизу;

грудинная (или стернальная) линия, правая и левая – linea sternalis dextra и sinistra – проводится по соответствующему краю грудины;

окологрудинная (или парастернальная) линия, правая и левая – linea parasternalis dextra и sinistra – проводится на середине расстояния между грудинной и сосковой линией;

сосковая линия – linea mamillaris – проводится через сосок. Однако положение сосков изменчиво, поэтому чаще пользуются линией, проводимой через середину ключицы, - она называется linea medioclavicularis (срединно-ключичная линия).

5) передняя;

6) средняя;

7) задняя подмышечные линии – linea axillaris anterior, media и posterior – проводятся книзу от переднего края подмышечной ямки(передняя линия), наиболее глубокой точки ямки (средняя линия) и от заднего края (задняя линия).

^ На задней поверхности грудной клетки проводятся:

8) задняя срединная линия – linea mediana posterior – по остистым отросткам позвонков;

9) позвоночная линия, правая и левая – linea vertebralis dextra и sinistra – через поперечные отростки позвонков;

10) околопозвоночная (или паравертебральная) линия, правая и левая – linea paravertebralis dextra и sinistra – между позвоночной и лопаточной линией;

11) лопаточная линия, правая и левая – linea scapularis dextra и sinistra – через нижний угол лопатки (при опушенной руке).

Лопатка покрывает заднюю поверхность грудной клетки на протяжении от верхнего края II ребра до верхнего края VII ребра. Горизонтальная линия, соединяющая

нижние углы лопаток, проходит через остистый отросток VII грудного позвонка.

Слои грудной клетки

Кожа

на передней и боковой поверхности груди тонка, на задней – значительно толще. Она обладает подвижностью и, за исключением области грудины, легко собирается в складки.

^ Подкожные вены образуют густую сеть, анастомозирующую с венами соседних областей. Одна из этих вен – v.thoracoepigastrica (их может быть две) –имеет довольно значительное протяжение, начинаясь на уровне пупка.

^ Кожные нервы в верхнем отделе являются ветвями надключичных, на остальном протяжении кожу иннервируют прободающие ветви (передние и боковые) межреберных нервов.

Поверхностная фасция образует капсулу молочной железы.

^ Собственная фасция груди имеет характер плотной пластинки лишь в области грудины, где она спаяна с надкостницей. На остальном протяжении фасция в виде более тонкой пластинки покрывает мышцы – большую грудную, переднюю зубчатую и наружную косую мышцу живота.

Под собственной фасцией находятся мышцы, относящиеся к плечевому поясу и брюшной стенке. Из них mm. pectoralis major и minor покрывают грудную клетку спереди, m.serratus anterior – сбоку, m.latissimus dorsi – сзади и частично сбоку, a m.obliquus abdominis externus берет начало в нижнебоковом отделе грудной клетки. Слой этих мышц покрывает ребра и межреберные мышцы.

^ Сосуды и нервы. По наружной поверхности передней зубчатой мышцы проходят в вертикальном направлении сосуды и нервы. Топографически они распределяются следующим образом. Наиболее кпереди, вдоль латерального края малой грудной мышцы проходят vasa thoracica (thoracalia - BNA), lateralia, кзади от них (примерно на расстоянии 1,5-2,0 см) – n.thoracicus longus (иннервирует переднюю зубчатую мышцу), еще более кзади – n.thoracodorsalis (к широкой мышце спины) и vasa thoracodorsalia. Конечные ветви a.thoracica lateralis идут вдоль нижнего края большой грудной мышцы. N.thoracicus longus в своей верхней части прикрыт большой грудной мышцей, а нижней частью примыкает к широкой мышце спины. N.thoracodorsalis и одноименные сосуды прикрыты широкой мышцей спины.

Молочная железа

Молочная (грудная) железа – mamma – у женщин имеет протяжение от III до VII ребра, причем кнутри достигает стернальной линии, кнаружи – передней подмышечной линии. Железа лежит на большой грудной мышце и, частично, на передней зубчатой, причем отделена от них собственной фасцией груди. Молочная железа окружена капсулой, образованной поверхностной фасцией, которая делится на два листка, охватывающих железу спереди и сзади. Фасция прикрепляется к ключице, образуя поддерживающую связку железы. С глубокими слоями кожи железа связана посредством прочных соединительнотканных пластинок. От fascia pectoralis, поверх которой она располагается, железа отделена клетчаткой (рис. 2).

От капсулы в глубь железы отходят перегородки, разделяющие ее на 15-20 радиально расположенных долек, каждая из которых имеет свой выводной проток. Выводные протоки также идут радиально к соску, открываясь на его верхушке и образуя перед этим расширения (sinus lactiferi).

Кровоснабжение железы осуществляется преимущественно двумя артериями: внутренней грудной (a.thoracica interna) и латеральной грудной артерией (a.thoracica lateralis). Глубокие вены железы сопровождают артерии, поверхностные образуют подкожную сеть, связанную с подмышечной веной.

Иннервация железы в покрывающей ее коже осуществляется ветвями межреберных нервов, надключичными нервами (из шейного сплетения) и передними грудными (из плечевого сплетения). Волокна симпатических нервов достигают железы по кровеносным сосудам.

^ Лимфатические сосуды и регионарные узлы грудной железы весьма важны, т.к. они представляют пути, по которым чаще, чем по кровеносным сосудам, распространяются метастазы при раке железы и инфицированные эмболы при гнойном воспалительном процессе в ней (рис. 3).

Лимфатические сосуды грудной железы образуют две сети: поверхностную и глубокую. Отводящие сосуды направляются главным образом к подмышечным узлам, огибая край большой грудной мышцы. Эти сосуды часто прерываются лимфатическим узлом, лежащим под краем большой грудной мышцы на уровне III ребра (узел Зоргиуса), таких узлов может быть несколько. При раке железы они поражаются раньше других.

Рис. 2. Молочная железа женщины

1 – железы околососкового кружка, 2 – сосок молочной железы, 3 – околососковый кружок молочной железы, 4 – млечный синус, 5 – млечный проток, 6 – долька молочной железы, 7 – прободающие ветви внутренней грудной артерии. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. - М., 1974. - Т. ІII.; Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. - М., 1967.)

Рис. 3. Лимфоотток от молочной железы

1 – передняя зубчатая мышца, 2 – медиальные (грудные) подмышечные лимфатические узлы, 3 – апикальные подмышечные лимфатические узлы, 4 – глубокие нижние шейные лимфатические узлы, 5 – малая грудная мышца, 6 – межпекторальные лимфатические узлы, 7 – большая грудная мышца, 8 - парастернальные лимфатические узлы. (Из: Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. - М., 1967.)

Кроме указанного главного пути оттока лимфы от грудной железы, имеются добавочные:

1. Часть лимфатических сосудов проходит через толщу обеих грудных мышц – большой и малой – и направляется к узлам, лежащим под малой грудной мышцей;

2. Часть сосудов направляется в подключичные узлы, лежащие в trigonum clavipectorale, вдоль v.axillaris;

3. Некоторые лимфатические сосуды попадают в надключичную область, минуя подключичную, поэтому могут наблюдаться случаи поражения раком глубоких шейных узлов при отсутствии метастазов в подключичной области;

4. От медиальных участков железы лимфатические сосуды проходят через межреберные промежутки и впадают в nodi lymphatici sternales, расположенные вдоль а.thoracica interna и связанные с узлами переднего средостения; часть этих сосудов направляется в подмышечные узлы противоположной стороны;

5. Имеются лимфатические сосуды железы (в медиальном нижнем квадранте), которые анастомозируют с сосудами передней брюшной стенки и органов верхнего этажа брюшной полости.

Топография межреберных промежутков

Межреберные промежутки выполнены межреберными мышцами, кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами, лимфатическими узлами (рис. 4). Сосуды и нервы проходят в межмышечных щелях, называемых иногда межреберными каналами. Межреберная щель образуется вследствие того, что наружная межреберная мышца связана с нижним краем ребра, а внутренняя межреберная мышца – с той частью ребра, которая обращена к грудной полости и расположена над реберной бороздой (sulcus costalis).

Таким образом, межреберная щель отграничена сверху реберной бороздой, а снаружи и снутри – межреберными мышцами.

Наружные межреберные мышцы (mm.intercostales externi) выполняют не весь межреберный промежуток: они не доходят до грудины. На протяжении реберных хрящей их заменяют плотные блестящие апоневротические пластинки, содержащие сухожильные волокна (ligg.intercostalia externa). Направление волокон наружных межреберных мышц и связок – сверху вниз и сзади наперед.

Глубже наружных межреберных мышц проходят сосудисто-нервные пучки: обычно v.intercostalis располагается выше всего, n.intercostalis – ниже артерии.

В каждом межрёберном промежутке образуется артериальное кольцо, за счёт анастомоза между передними и задними межрёберными артериями. Соответственно сегментарному строению стенок грудной полости имеются сегментарные межреберные задние артерии (10 пар), отходящие от грудной аорты. Две верхние пары отходят от реберно-шейного ствола. В начале межреберных промежутков каждая межреберная задняя артерия отдает заднюю ветвь, ramus dorsalis, к спинному мозгу и к мышцам и кожи спины. Продолжение начального ствола задней межреберной артерии, составляя собственно межреберную артерию, направляется по реберной борозде. До угла ребра она прилежит непосредственно к плевре, далее же располагается между наружными и внутренними межреберными мышцами и своими окончаниями анастомозируется с передними межреберными ветвями, отходящими от внутренней грудной артерии. Три нижние межреберные артерии анастомозируются с верхней эпигастральной артерией. По пути межреберные артерии дают ветви к париетальной плевре и к париетальной брюшине, к мышцам, к ребрам, к коже и у женщин к молочной железе.

В заднем отделе грудной стенки, до средней подмышечной линии сосуды проходят в реберной борозде, расположенной вблизи нижнего края ребра, по его глубокой поверхности. Далее кпереди сосуды ребром уже не защищены. Поэтому всякие проколы грудной клетки предпочтительнее производить кзади от средней подмышечной линии или если прокол производится по этой линии, то обязательно по верхнему краю ребра.

Межреберные нервы проходят обычно вне пределов реберной борозды, вследствие этого они больше подвержены повреждениям, чем сосуды. По выходе из межпозвоночных (отверстий межреберные нервы связываются посредством rami communicantes со стволом симпатического нерва, затем, отдав тыльные ветви, направляются кнаружи, примыкая на небольшом протяжении непосредственно к внутригрудной фасции и плевре (отсюда возможность вовлечения их в процесс при заболеваниях плевры). На дальнейшем пути от межреберных нервов отделяются прободающие кожные ветви. Нижние 6 межреберных нервов иннервируют преднебоковую брюшную стенку, вследвие чего воспаление плевры и легких нередко вызывает иррадиирующие боли в животе.

Рис. 4. Топография межреберья

1 – ребро, 2 – самая внутренняя межрёберная мышца, 3 – межрёберный нерв, 4 – межрёберная артерия, 5 – межрёберная вена, 6 – внутренняя межрёберная мышца, 7 – наружная межрёберная мышца, 8 – коллатеральная ветвь межрёберной артерии. (Из: Ernest W. April. Clinical Anatomy, 1997.)

Глубже межреберных сосудов и нервов лежат внутренние межреберные мышцы (mm. intercostales interni). Они тоже не выполняют целиком всего межреберного промежутка: спереди доходят до грудины, а сзади оканчиваются у реберных углов. Направление волокон внутренних межреберных мышц – обратное ходу наружных межреберных, т.е. снизу вверх и сзади наперед.

Межреберные мышцы, ребра и реберные хрящи изнутри выстланы внутригрудной фасцией (fascia endothoracica). Она же покрывает переднюю поверхность грудных позвонков и диафрагму.

Глубже внутригрудной фасции располагается слой рыхлой клетчатки, который отделяет ее от париетальной плевры на всем протяжении последней. Наиболее развита подплевральная клетчатка вблизи позвоночника, с боков от него. Это дает возможность легко отслоить здесь плевру и получить доступ к органам заднего средостения, не вскрывая полости плевры.

В клинике клетчатку между fascia endothoracica и плеврой часто называют параплевральной, а воспалительный процесс в ней – параплевритом. Чаще всего это заболевание связано с туберкулезом легких и плевры и обусловлено воспалением заложенных в параплевральной клетчатке лимфатических узлов. В передние узлы (nodi lymphatici sternales), расположенные по ходу vasa thoracica interna, впадают лимфатические сосуды молочной железы и межреберных промежутков передней грудной стенки, в задние узлы (n.intercostales posteriores), расположенные у головок ребер, - сосуды межреберных промежутков задней грудной стенки.

Топография a.thoraciсa interna

А.thoraciсa interna проходит вдоль края грудины и располагается на задней поверхности реберных хрящей (под большой грудной мышцей и мышцами межреберных промежутков). Выше хряща III ребра a.thoraciсa interna лежит на fascia endothoracica (следовательно, под внутренними межреберными мышцами и реберными хрящами), ниже хряща III ребра она проходит между внутренними межреберными мышцами и поперечной мышцей груди (m.transversus thoracis). Таким образом, артерия отделена от реберной плевры клетчаткой и внутригрудной фасцией, а в нижнем отделе еще и поперечной мышцей груди.

По Н.И. Пирогову в двух верхних межреберных промежутках a.thoracica interna лежит на расстоянии 7-8 мм от края грудины; в нижележащих промежутках это расстояние увеличивается (в среднем до 1,2 см).

Артерию в ее нижнем отделе сопровождают две vv.thoracicae internae, которые на уровне примерно III ребра сливаются в один ствол. Вена располагается чаще кнутри от артерии, реже – кнаружи и впадает в v.brachiocephalica (v. anonyma - BNA). По ходу vasa thoracica interna вблизи от края грудины, на уровне первых четырех межреберных промежутков располагаются грудинные лимфатические узлы (nodi lymphatici sternales).

A.thoracica interna анастомозирует с межреберными артериями, в результате чего в каждом межреберном промежутке образуется артериальное кольцо. Артерия дает также средостенные ветви, а на уровне I ребра от нее отходит a. pericardiacophrenica, сопровождающая затем n.phrenicus. Названные артерии анастомозируют с артериями перикарда и миокарда; развитию этих анастомозов способствует двусторонняя перевязка a.thoracica interna, которая применяется как метод хирургического лечения хронической коронарной недостаточности.

На уровне реберной дуги артерия делится на конечные ветви – a.musculophreniса и а.epigastrica superior. Последняя прободает заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота и анастомозирует на уровне пупка с a.epigastrica inferior (из a.iliaca externa). Названные артерии также участвуют в развитии коллатерального кровообращения в системе сосудов перикарда и миокарда при двусторонней перевязке.

^

ОПЕРАЦИИ НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поднадкостничная резекция ребра

Показания. Резекция ребра применяется для оперативного доступа к полости плевры и органов грудной полости, при торакопластике, поражение ребер остеомиелитом или опухолью, для дренирования эмпиемы плевры.

Обезболивание. Резекцию ребра большей часть производят под местной инфильтрационной анестезией по линии разреза с дополнительной инфильтрацией 0,25% раствором новокаином надкостницы и межреберных мышц выше и ниже резецируемого ребра.

^

Техника операции.

Для выполнения резекции ребра продольно рассекают скальпелем или электроножом передний листок надкостницы. По краям разреза делают две поперечные насечки. Распатором отделяют надкостницу от передней поверхности, верхнего и нижнего краев ребра. Направление движения распатора по краю ребра должно соответствовать ходу волокон прикрепляющихся к ребру межреберных мышц. Задний листок надкостницы отделяют от ребра распатором Дуаена. Освобожденное от надкостницы ребро иссекают реберными ножницами.

Разрезы при гнойных маститах

Гнойные процессы в молочной железе могут локализоваться под кожей, внутри долек железы, между фасциальной капсулой железы и fascia pectoralis (глубокий ретромаммарный мастит).

В зависимости от глубины, локализации и распространения гнойного процесса предпринимается соответствующее хирургическое вмешательство.

Учитывая радиальное расположение долек молочной железы и ее протоков, разрезы рекомендуется производить радиально по направлению к соску, не переходя на область околососкового кружка, чтобы не повредить основные протоки железы (рис. 5).

Обезболивание. Наркоз или местная инфильтрационная анестезия.

^ Техника операции. Железу оттягивают рукой в сторону, противоположную инфильтрату. При одиночном абсцессе производят радиальный глубокий разрез, начиная от края пигментированного пятна вокруг соска, и продолжают по направлению к периферии на протяжении 5-6 см. Полость абсцесса обследуют пальцем, чтобы не остался невскрытым даже небольшой гнойник, который может привести к развитию нового воспалительного очага или к некрозу железистой ткани. При установлении наличия сообщающейся полости производят дополнительный разрез.

При острой гнойной инфильтрации всей железы производят 3-4 таких радиальных разреза. Полости абсцессов обследуют пальцем, освобождают их от гноя и некротических тканей, промывают антисептическим раствором и дренируют рыхлыми тампонами, смоченными фурацилином, 5% раствором хлористого натрия.

Глубокие абсцессы нижней половины молочной железы, а также флегмоны позади нее (ретромаммарный абсцесс) вскрывают полукруглым разрезом, проведенным по ходу кожной складки под железой. Молочную железу поднимают кверху и проводят разрез по переходной складке, проникая в глубину тканей между задней поверхностью железы и фасцией, покрывающей большую грудную мышцу, где скопляется гной при ретромаммарных флегмонах.

Рис. 5. Виды гнойных маститов (а) и применяемые разрезы (6)

а: 1 – субареолярный абсцесс, 2 – интрамаммарный абсцесс, 3 – ретромаммарный абсцесс, 4 – галактофорит; б: 1 – радиарные разрезы, 2 – разрез по Барден-Гейеру, 3 – параареолярный разрез. (Из: Гостищев В.К. Оперативная гнойная хирургия. - М., 1996; Островерхое Г.Е., Лубоцкий Д.Н., Бомаш Ю.М. Курс оперативной хирургии и топографической анатомии. - М., 1996.)

Из этого разреза при наличии глубокого внутрижелезистого мастита радиальными разрезами на задней (обнаженной) поверхности железы вскрывают гнойные очаги.

Раны тампонируют. Повязку накладывают таким образом, чтобы железа была приподнята кверху.

Секторальная резекция молочной железы

Показания. Частичное удаление молочной железы обычно производится при наличии доброкачественной опухоли, ретенционной кисты.

Обезболивание. Местная новокаиновая анестезия.

Техника операции.

Разрез производят в виде удлиненного эллипса над пальпируемым уплотнением. Отсепаровывают в обе стороны кожу с подкожной клетчаткой. Определяют границы уплотнения и производят иссечение в виде клина одной или нескольких долек в пределах здоровых тканей по междолевым промежуткам. После тщательного гемостаза стенки образовавшейся полости соединяют несколькими кетгутовыми швами и накладывают швы на кожу. Рану дренируют резиновой полоской на 1-2 сут.

Удаление молочной железы при раке – радикальная мастэктомия (mastectomia radicalis)

Целью этой операции является удаление молочной железы вместе с грудными мышцами, лимфатическими узлами и жировой клетчаткой подмышечной, подлопаточной и подключичной областей.

Для доступа к регионарным лимфатическим узлам, для радикального удаления опухоли и ближайших метастазов, а также создания условий для закрытия кожного дефекта после операции предложено много различных видов кожных разрезов. Следует учитывать локализацию опухоли, характер ее роста и возможность вовлечения кожи в опухолевый процесс. Надо добиваться такой планировки кожного разреза, чтобы можно было зашить рану, не прибегая к перемещению или пересадке кожи.

Обезболивание. Местная новокаиновая анестезия, наркоз.

^ Положение больной: на спине. Плечо оперируемой стороны отводят под прямым углом и укладывают на приставной столик или ассистент удерживают руку в приподнятом и отведенном положении.

^ Техника операции. Намечают разрез кожи в виде двух полуовалов, окаймляющих молочную железу справа и слева на 6-8 см от опухоли. Разрез начинают у наружной трети ключицы, продолжают его по направлению к грудине и далее вниз по парастернальной линии, заканчивая у реберной дуги и огибая, таким образом, молочную железу с медиальной стороны. Второй разрез (латеральный полуовал) начинают там же, где первый, продолжают вниз по переднему краю подмышечной впадины и соединяют в области реберной дуги с первым разрезом. Приступают к препаровке кожи. Для этого края кожной раны временно прошивают толстыми нитями-держалками, с помощью которых ассистент приподнимает кожу вверх; оперирующий легкими движениями скальпеля отпрепаровывает кожу, оставляя на ней минимальный слой клетчатки. Отделение кожных лоскутов от грудной стенки должно достигать вверху ключицы, медиально – середины грудины, латерально – переднего края широкой мышцы спины и снизу – края реберной дуги. В пределах отвернутых краев кожи рассекают подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. В верхнем углу раны находят и пересекают большую грудную мышцу у ее прикрепления к плечевой кости (т.е. в области сухожилия) и вдоль ключицы. После этого рассекают вдоль края грудины волокна реберной порции большой грудной мышцы до обнажения реберных хрящей. Ткани рассекают легкими движениями ножа и одновременно энергично оттягивают молочную железу вместе с большой грудной мышцей книзу до обнажения наружного края малой грудной мышцы.

На следующем этапе операции находят клювовидно-плечевую мышцу и по ее медиальному краю рассекают фасцию плеча до малой грудной мышцы. Под m pectoralis minor проводят указательный палец, захватывают мышцу зажимом Кохера и пересекают ее. Верхний отрезок мышцы оттягивают в сторону ключицы и приступают к удалению лимфатических узлов и клетчатки, окутывающей сосудисто-нервный пучок подмышечной впадины. Клетчатку тщательно удаляют, начиная сверху, у нижнего края по ходу этой же вены. Удаляют клетчатку из глубоких отделов подмышечной впадины и предлопаточной щели, стараясь не повредить при этом n.thoracicus longus, n.thoracodorsalis и a.subscapularis.

Клетчатку, расположенную вдоль подмышечной артерии и срединного нерва, не следует удалять, т.к. она не имеет отношения к регионарному метастазированию.

Когда подмышечная впадина будет полностью очищена, удаляют целиком весь комплекс, состоящий из молочной железы, клетчатки с лимфатическими узлами и грудных мышц. Производят тщательный гемостаз.

Кнаружи от нижнего угла лопатки делают разрез кожи и широкой мышцы спины, через который проводят дренажную трубку в наиболее глубокую часть подкрыльцовой ямки для отведения крови и экссудата. Трубку не следует укладывать на сосуды во избежание образования пролежня. Накладывают швы на кожу. Давящая повязка. Дренаж удаляют через сутки.

При большом натяжении кожи, затрудняющем соединение краев раны, производят послабляющие разрезы с боков от раны. Если, несмотря на это, остается большой кожный дефект, его закрывают лоскутом кожи, перемещенным с нижнемедиального отдела грудной стенки.

Во время удаления молочной железы для рассечения тканей и гемостаза нередко пользуются электроножом – это уменьшает опасность рецидивов и метастазов.

В случаях установления метастазов в лимфатические узлы средостения производят расширенную мастэктомию. Для этой цели после экстирпации молочной железы рассекают хрящи IV-V ребер соответствующей стороны и удаляют пораженные парастернальные лимфатические узлы переднего средостения.

Теоретические вопросы к занятию:

Границы, формы груди, внешние ориентиры, области груди.

Слои грудной стенки: мышцы, фасциально-клетчаточные образования, кровоснабжение, иннервация.

Клиническая анатомия молочной железы, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.

Техника поднадкостничной резекции ребра.

Основные принципы радикальной мастэктомии.

Основные виды разрезов при интра- и ретромаммарных маститах.

Практическая часть занятия:

Определение основных наружных ориентиров и границ груди.

Определение проекционных линий.

Вопросы для самоконтроля знаний

Границы и наружные ориентиры грудной клетки.

Мышцы, фасциально-клетчаточные образования грудной стенки.

Топографическая анатомия молочной железы, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.

Топография межреберного промежутка.

Анатомическое обоснование разрезов при гнойных маститах.

Задачи для самоконтроля

Задача 1

Гнойный мастит у больной осложнился массивным кровоизлиянием. Укажите из каких сосудов могло возникнуть кровотечение?

Задача 2

У больной с ретромаммарным абсцессом хирург на молочной железе сделал 2 глубоких радиальных разреза, дренировал рану. Какую ошибку допустил хирург?

Задача 3

Производя пункцию плевральной полости в седьмом межреберье по передней подмышечной линии по нижнему краю ребра у больного с подозрением на эмпиему плевры, хирург получил в шприце кровь. Какую ошибку допустил хирург?

Задача 4

Назовите порядок расположения элементов сосудисто-нервного пучка сверху вниз в межреберном промежутке. Укажите границу, до которой межреберные сосуды защищены ребром.

Задача 5

Во время операции поднадкостничной резекции ребра в глубине операционной раны возникло кровотечение. Укажите источник кровотечения? На каком этапе операции следует опасаться данного осложнения?

Эталоны правильных ответов

Задача 1

Кровотечение при гнойном мастите могло возникнуть вследствие нарушения целости стенок, прободающих ветвей внутренней грудной артерии.

Задача 2

Для радикального дренирования ретромаммарного абсцеса необходимо сделать разрез Варденгейера (дугообразный разрез, проведенный по ходу кожной складки под молочной железой).

Задача 3

Хирург допустил ошибку в выборе места вкола иглы для пункции плевральной полости; при этом он мог повредить межреберные сосуды. Прокол необходимо производить кзади от средней подмышечной линии, по верхнему краю ребра.

Задача 4

Межреберная вена, межреберная артерия. Межреберные сосуды проходят в реберной борозде, расположенной по нижнему краю ребра, и защищены ребром в заднем отделе грудной стенки в пределах от лопаточной до средней подмышечной линии.

Задача 5

Источником кровотечения являются межреберные сосуды.

Опасаться этого осложнения необходимо на этапе отделения распатором Дуаена надкостницы от задней поверхности ребра, когда хирург может травмировать надкостницу и повредить межреберные сосуды.

Тестовые задания для самоконтроля

Что следует понимать под полостью груди?

В – пространство, ограниченное грудиной, позвоночником и ребрами.

С – полость между ребрами, грудиной, позвоночником и диафрагмой.

Д – полость, ограниченная грудной клеткой и диафрагмой.

Е – пространство между верхней и нижней грудными апертурами.

Что такое плевральная полость?

В – пространство между легкими и грудной клеткой.

С – полость между легкими, диафрагмой и средостением.

Д – полость, ограниченная листками пристеночной плевры.

Е – часть грудной полости, где проходят крупные сосуды.

Какие артерии кровоснабжают молочную железу?

В - латеральная грудная артерия.

С - передние межреберные артерии.

Д - нижняя щитовидная артерия.

Е - надключичная артерия.

Лимфоотток от молочной железы:

В – парастернальные лимфоузлы принимают лимфу от остальных групп подмышечных лимфоузлов.

С – лимфатический узел, расположенный на третьем зубце зубчатой мышцы –лимфатический узел первого этапа (узел Зоргиуса).

Д – из верхневнутреннего квадранта лимфа оттекает на брюшную стенку.

Е – основной коллектор лимфы – подмышечные лимфоузлы.

Каким образом располагаются в межреберьях сосуды и нервы?

В – выше лежит нерв, ниже – вена, еще ниже – межреберная артерия.

С – выше лежит вена, ниже – межреберная артерия, еще ниже – нерв.

Д - нерв лежит медиально, сосуды – латерально.

Какие разрезы проводят при интерстициальном мастите?

B – в подольном направлении сверху и снизу.

C – в радиальном направлении от ареолы.

D – в радиальном направлении от соска.

E – важно, чтобы опорожнить гнойник.

Каковы показания для резекции ребра?

В – остеомиелит ребра или опухоль.

С – открытый пневматоракс.

Д – закрытый пневматоракс.

Е – удаление молочной железы.

Что может возникнуть в отдаленном послеоперационном периоде при радикальной мастэктомии?

В – ишемия верхней конечности.

С – слоновость верхней конечности.

Д – трофические расстройства верхней конечности.

Е – парестезии верхней конечности.

Какой разрез целесообразен при ретромаммарном абсцессе?

В – только радиальные разрезы по нижней поверхности железы.

С – разрез, окаймляющий железу снизу.

^ Правильные ответы:

1– В, С; 2 – А; 3 – А, В, С

4 – А, С, Е; 5 – С; 6 – С

7– А, В; 8 – С; 9 – С

Литература

Основная:

Кульчицкий К.И., Бобрик И.И. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Киев, Вища школа. – 1989. – с. 134-142.

Кованов В.В. (под ред.). Оперативная хирургия и топографическая анатомия. - М.: Медицина. – 1978. – с. 130-136, 309-314.

Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Москва: МИА. – 2005, с. 402-409, 367-445.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. / Под ред. Лопухина Ю.М. – Москва: Геотар-мед. – 2001. – 1 том. – с. 665-687, 741-748.

Михалин М.А. Практикум по топографической анатомии и оперативной хирургии. – Харьков. – 1996. – с. 760-769.

Дополнительная:

Кованов В.В., Бомаш Ю.М. Практическое руководство по топографической анатомии. // М.: Медицина, 1964. – с. 258-277.

Велькер Ф.И., Вишневский А.С. идр. (Под редакцией Шевкуненко В.Н.) – «Медгиз» - 1951. – с. 204-218, 246-251.

Топографическая анатомия и оперативная хирургия грудной стенки и органов грудной полости Лектор - ст. преподаватель С. И. Веретенников

Границы грудной стенки Вверху – яремная вырезка грудины, ключица и линия от ее акромиального конца до остистого отростка VII шейного позвонка; Внизу – линия от мечевидного отростка по краю реберной дуги и по XII ребру к XII грудному позвонку; По бокам: спереди по линии sulcus deltoideopectoralis, сзади – по медиальному краю m. deltoideus.

Границы грудной стенки Вверху – яремная вырезка грудины, ключица и линия от ее акромиального конца до остистого отростка VII шейного позвонка; Внизу – линия от мечевидного отростка по краю реберной дуги и по XII ребру к XII грудному позвонку; По бокам: спереди по линии sulcus deltoideopectoralis, сзади – по медиальному краю m. deltoideus.

Линии грудной стенки 1 linea axillaris posterior; 2 linea axillaris media; 3 linea axillaris anterior; 4 linea medioclavicularis; 5 linea parasternalis; 6 linea sternalis; 7 linea mediana anterior; 8 linea mediana posterior; 9 linea vertebralis; 10 linea paravertebralis; 11 linea scapularis.

Линии грудной стенки 1 linea axillaris posterior; 2 linea axillaris media; 3 linea axillaris anterior; 4 linea medioclavicularis; 5 linea parasternalis; 6 linea sternalis; 7 linea mediana anterior; 8 linea mediana posterior; 9 linea vertebralis; 10 linea paravertebralis; 11 linea scapularis.

Формы груди Широкая и короткая грудь Узкая и длинная грудь эпигастральный угол более 100 градусов широкие межреберные промежутки и грудина эпигастральный угол менее 100 градусов, узкие межреберные промежутки и грудина

Формы груди Широкая и короткая грудь Узкая и длинная грудь эпигастральный угол более 100 градусов широкие межреберные промежутки и грудина эпигастральный угол менее 100 градусов, узкие межреберные промежутки и грудина

Форма грудной клетки у детей до 3 х лет – конус основанием книзу к 5 ти годам – цилиндрическая к 7 годам – конус основанием кверху к 12 13 годам – формирование грудной клетки заканчивается

Форма грудной клетки у детей до 3 х лет – конус основанием книзу к 5 ти годам – цилиндрическая к 7 годам – конус основанием кверху к 12 13 годам – формирование грудной клетки заканчивается

Возрастные особенности грудной клетки ребра располагаются горизонтально до 3 х лет 3 свободных ребра к 5 6 годам начинает формироваться борозда ребра к 12 годам межреберный сосудисто нервный пучок скрывается в борозде яремная вырезка грудины проецируется на уровне верхнего края Th I, к 7 годам – Th II

Возрастные особенности грудной клетки ребра располагаются горизонтально до 3 х лет 3 свободных ребра к 5 6 годам начинает формироваться борозда ребра к 12 годам межреберный сосудисто нервный пучок скрывается в борозде яремная вырезка грудины проецируется на уровне верхнего края Th I, к 7 годам – Th II

Воронкообразная деформация грудной клетки Грудь сапожника (pectus excavatum искривление грудины и передних отделов ребер, приводящее к уменьшению грудино позвоночного расстояния, объема грудной клетки, сдавлению и смещению органов средостения, вызывающее функциональные нарушения со стороны сердечно сосудистой и дыхательной систем.

Воронкообразная деформация грудной клетки Грудь сапожника (pectus excavatum искривление грудины и передних отделов ребер, приводящее к уменьшению грудино позвоночного расстояния, объема грудной клетки, сдавлению и смещению органов средостения, вызывающее функциональные нарушения со стороны сердечно сосудистой и дыхательной систем.

Индекс Гижицкой для определения степени деформации грудной клетки I степень более 0, 7 II степень от 0, 7 до 0, 5 III степень менее 0, 5

Индекс Гижицкой для определения степени деформации грудной клетки I степень более 0, 7 II степень от 0, 7 до 0, 5 III степень менее 0, 5

Способы оперативного лечения ВДГК Без фиксаторов грудино-реберного комплекса С применением наружных фиксаторов С применением внутренних фиксаторов Операции переворота грудины на 180°

Способы оперативного лечения ВДГК Без фиксаторов грудино-реберного комплекса С применением наружных фиксаторов С применением внутренних фиксаторов Операции переворота грудины на 180°

Операции без фиксаторов грудино-реберного комплекса (Торакопластика по Ravitch M.) а) удаление реберных хрящей, отсечение б) стернотомии и установка хрящевой распорки в область стернотомии. мечевидного отростка; фиксация II реберных хрящей в виде “черепицы”

Операции без фиксаторов грудино-реберного комплекса (Торакопластика по Ravitch M.) а) удаление реберных хрящей, отсечение б) стернотомии и установка хрящевой распорки в область стернотомии. мечевидного отростка; фиксация II реберных хрящей в виде “черепицы”

Операции без фиксаторов грудино-реберного комплекса (Торакопластика по Н. И. Кондрашину) а) линия разреза кожи; б) иссечение хрящей и клиновидная хондротомия; клиновидная и поперечная стернотомия

Операции без фиксаторов грудино-реберного комплекса (Торакопластика по Н. И. Кондрашину) а) линия разреза кожи; б) иссечение хрящей и клиновидная хондротомия; клиновидная и поперечная стернотомия

Операции переворота грудины на 180 градусов Операция по Wada (свободный переворот грудины) Операция по Jung A (переворот грудины на мышечной ножке) Операция по Taguchi К. (переворот грудины с сохранением сосудистого пучка)

Операции переворота грудины на 180 градусов Операция по Wada (свободный переворот грудины) Операция по Jung A (переворот грудины на мышечной ножке) Операция по Taguchi К. (переворот грудины с сохранением сосудистого пучка)

Операции с применением внутренних фиксаторов Торакопластика по Rehbein F. Торакопластика по Paltia V. и Sulamaa M.

Операции с применением внутренних фиксаторов Торакопластика по Rehbein F. Торакопластика по Paltia V. и Sulamaa M.

Наиболее оптимальными методиками являются операции с использованием внутренних фиксирующих устройств: менее травматичны легче переносятся больными не мешает вести активный образ жизни период реабилитации короче

Наиболее оптимальными методиками являются операции с использованием внутренних фиксирующих устройств: менее травматичны легче переносятся больными не мешает вести активный образ жизни период реабилитации короче

Результаты лечения воронкообразной деформации III степени а) до операции б) через 6 месяцев после операции

Результаты лечения воронкообразной деформации III степени а) до операции б) через 6 месяцев после операции

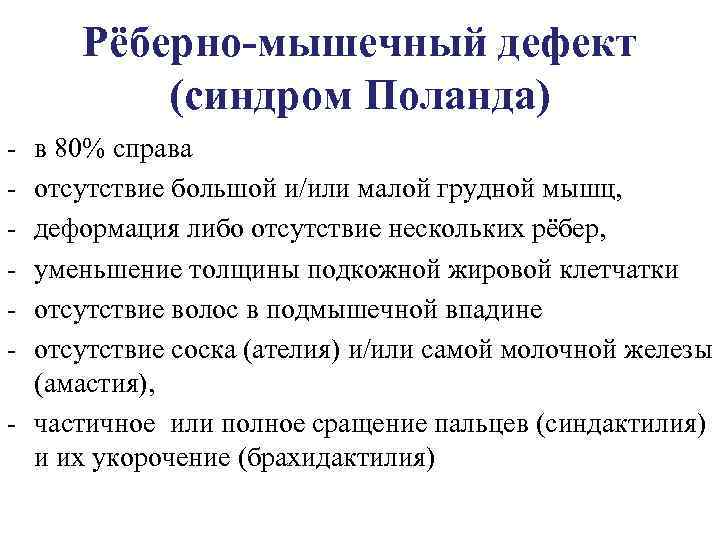

Рёберно-мышечный дефект (синдром Поланда) в 80% справа отсутствие большой и/или малой грудной мышц, деформация либо отсутствие нескольких рёбер, уменьшение толщины подкожной жировой клетчатки отсутствие волос в подмышечной впадине отсутствие соска (ателия) и/или самой молочной железы (амастия), частичное или полное сращение пальцев (синдактилия) и их укорочение (брахидактилия)

Рёберно-мышечный дефект (синдром Поланда) в 80% справа отсутствие большой и/или малой грудной мышц, деформация либо отсутствие нескольких рёбер, уменьшение толщины подкожной жировой клетчатки отсутствие волос в подмышечной впадине отсутствие соска (ателия) и/или самой молочной железы (амастия), частичное или полное сращение пальцев (синдактилия) и их укорочение (брахидактилия)

Развитие диафрагмы Первичная диафрагма – формируется на 4 6 недели в виде соединительно тканной перегородки из мезодермы Вторичная диафрагма – формируется к 3 месяцу за счет врастания в соединительно тканную пластинку миомеров (мышечной ткани)

Развитие диафрагмы Первичная диафрагма – формируется на 4 6 недели в виде соединительно тканной перегородки из мезодермы Вторичная диафрагма – формируется к 3 месяцу за счет врастания в соединительно тканную пластинку миомеров (мышечной ткани)

Диафрагмальные грыжи При нарушении развития на стадии первичной диафрагмы – остается дефект в диафрагме и формируется ложная диафрагмальная грыжа (чаще в реберно позвоночном отделе грыжа Богдалека) При нарушении развития на стадии вторичной диафрагмы – не прорастают миомеры, сохраняются соединительно тканные слабые места и формируется истинная диафрагмальная грыжа

Диафрагмальные грыжи При нарушении развития на стадии первичной диафрагмы – остается дефект в диафрагме и формируется ложная диафрагмальная грыжа (чаще в реберно позвоночном отделе грыжа Богдалека) При нарушении развития на стадии вторичной диафрагмы – не прорастают миомеры, сохраняются соединительно тканные слабые места и формируется истинная диафрагмальная грыжа

Классификация диафрагмальных грыж 1. Врожденные диафрагмальные грыжи: диафрагмально плевральные грыжи пищеводного отверстия парастернальные френоперикардиальные 2. Приобретенные диафрагмальные грыжи: травматические

Классификация диафрагмальных грыж 1. Врожденные диафрагмальные грыжи: диафрагмально плевральные грыжи пищеводного отверстия парастернальные френоперикардиальные 2. Приобретенные диафрагмальные грыжи: травматические

Способы хирургического лечения диафрагмальных грыж 1. Хиатопластика – ушивание грыжевых ворот П образными швами слева и справа от пищевода 2. Диафрагмокрурорафия – сшивание ножек диафрагмы сзади от пищевода 3. Гастропексия – после перемещения желудка в брюшную полость его фиксация к передней брюшной стенке в сочетании с сужением пищеводного отверстия При радикальном способе осуществляется: низведение и фиксация желудка в брюшной полости создание острого угла Гиса сужение расширенного пищеводного отверстия диафрагмы. К таким способам относятся: 1. Эзофагофундопексия – дно желудка подшивают к стенке пищевода. Второй ряд к передней поверхности пищевода, в результате чего дно желудка на 23 охватывает абдоминальный отдел пищевода, образуя между ними острый угол. Затем дно желудка подшивают к нижней поверхности диафрагмы. 2. Фундопликация по Ниссену –вокруг пищевода образуют муфту дном желудка.

Способы хирургического лечения диафрагмальных грыж 1. Хиатопластика – ушивание грыжевых ворот П образными швами слева и справа от пищевода 2. Диафрагмокрурорафия – сшивание ножек диафрагмы сзади от пищевода 3. Гастропексия – после перемещения желудка в брюшную полость его фиксация к передней брюшной стенке в сочетании с сужением пищеводного отверстия При радикальном способе осуществляется: низведение и фиксация желудка в брюшной полости создание острого угла Гиса сужение расширенного пищеводного отверстия диафрагмы. К таким способам относятся: 1. Эзофагофундопексия – дно желудка подшивают к стенке пищевода. Второй ряд к передней поверхности пищевода, в результате чего дно желудка на 23 охватывает абдоминальный отдел пищевода, образуя между ними острый угол. Затем дно желудка подшивают к нижней поверхности диафрагмы. 2. Фундопликация по Ниссену –вокруг пищевода образуют муфту дном желудка.

Фундопликация по Ниссену а) создание искусственного связочного аппарата с формированием острого угла Гиса б) окончательный вид сформированной манжетки вокруг пищевода

Фундопликация по Ниссену а) создание искусственного связочного аппарата с формированием острого угла Гиса б) окончательный вид сформированной манжетки вокруг пищевода

Топографическая анатомия плевры Листки плевры: париетальный листок висцеральный листок Отделы плевры: реберная плевра диафрагмальная плевра медиастинальная плевра Синусы плевры: реберно диафрагмальный (нижний отдел плевральной полости – место скопления жидкости); реберно медиастинальный: передний левый обычно проецируется вблизи левого края грудины; передний правый располагается вблизи средней линии слева; диафрагмально медиастинальный – целиком выполняется легким при вдохе

Топографическая анатомия плевры Листки плевры: париетальный листок висцеральный листок Отделы плевры: реберная плевра диафрагмальная плевра медиастинальная плевра Синусы плевры: реберно диафрагмальный (нижний отдел плевральной полости – место скопления жидкости); реберно медиастинальный: передний левый обычно проецируется вблизи левого края грудины; передний правый располагается вблизи средней линии слева; диафрагмально медиастинальный – целиком выполняется легким при вдохе

Проекция границ легких, их долей и париетальной плевры на грудную клетку (вид спереди) 1 нижние доли правого и левого легкого; 2 средняя доля правого легкого; 3 верхние доли правого и левого легкого

Проекция границ легких, их долей и париетальной плевры на грудную клетку (вид спереди) 1 нижние доли правого и левого легкого; 2 средняя доля правого легкого; 3 верхние доли правого и левого легкого

Купол плевры - участок париетальной плевры, выступающий над верхней апертурой грудной клетки и фиксированный реберно плевральной и позвоночно плевральной связками. Латерально и сверху – прилежит к лестничным мышцам Медиально и сзади – к трахее и пищеводу Спереди к подключичным артерии и вене Сверху – к плечевому сплетению

Купол плевры - участок париетальной плевры, выступающий над верхней апертурой грудной клетки и фиксированный реберно плевральной и позвоночно плевральной связками. Латерально и сверху – прилежит к лестничным мышцам Медиально и сзади – к трахее и пищеводу Спереди к подключичным артерии и вене Сверху – к плечевому сплетению

Виды пневмоторакса По происхождению: травматический спонтанный искусственный По объему воздуха: ограниченный полный По сообщению с внешней средой открытый закрытый клапанный

Виды пневмоторакса По происхождению: травматический спонтанный искусственный По объему воздуха: ограниченный полный По сообщению с внешней средой открытый закрытый клапанный

Неотложная помощь при открытом пневмотораксе Первая помощь – наложение на рану асептической окклюзионной повязки, вагосимпатическая блокада. Оперативное лечение: первичная хирургическая обработка раны и герметизация плевральной полости: способом ушивания раны: наложение плевромышечных швов, наложение интеркостальных швов (полиспасный шов), поднадкостничная резекция ребра. применение пластических способов: пластика мышечным лоскутом на ножке, диафрагмой, краем легкого, заплатой из синтетического материала.

Неотложная помощь при открытом пневмотораксе Первая помощь – наложение на рану асептической окклюзионной повязки, вагосимпатическая блокада. Оперативное лечение: первичная хирургическая обработка раны и герметизация плевральной полости: способом ушивания раны: наложение плевромышечных швов, наложение интеркостальных швов (полиспасный шов), поднадкостничная резекция ребра. применение пластических способов: пластика мышечным лоскутом на ножке, диафрагмой, краем легкого, заплатой из синтетического материала.

Обработка раны при открытом пневмотораксе Резекция концов рёбер Закрытие раневого дефекта грудной стенки с использованием мышечного лоскута на ножке

Обработка раны при открытом пневмотораксе Резекция концов рёбер Закрытие раневого дефекта грудной стенки с использованием мышечного лоскута на ножке

Гемоторакс (скопление крови в плевральной полости) Классификация по П. А. Куприянову: Малый гемоторакс – в пределах реберно диафрагмального синуса Средний гемоторакс– до уровня угла лопатки Большой гемоторакс – выше угла лопатки

Гемоторакс (скопление крови в плевральной полости) Классификация по П. А. Куприянову: Малый гемоторакс – в пределах реберно диафрагмального синуса Средний гемоторакс– до уровня угла лопатки Большой гемоторакс – выше угла лопатки

Пункция плевральной полости при гидротораксе А) положение больного при пункции Б) прокол по верхнему краю нижележащего ребра, чтобы не повредить межреберный сосудисто нервный пучок

Пункция плевральной полости при гидротораксе А) положение больного при пункции Б) прокол по верхнему краю нижележащего ребра, чтобы не повредить межреберный сосудисто нервный пучок

Пункция плевральной полости при гидротораксе Пункция иглой Дюфо в 7 8 межреберье между лопаточной и задней подмышечной линиями с резиновым клапаном (дренаж по Н. Н. Петрову), в последующем с активной аспирацией.

Пункция плевральной полости при гидротораксе Пункция иглой Дюфо в 7 8 межреберье между лопаточной и задней подмышечной линиями с резиновым клапаном (дренаж по Н. Н. Петрову), в последующем с активной аспирацией.

Осложнения при плевральной пункции 1 игла введена в ткань легкого; 2 игла введена в плевральную полость над уровнем жидкости; 3 игла введена в сращения между листками плевры реберно диафрагмального синуса; 4 игла введена сквозь реберно диафрагмальный синус и диафрагму в брюшную полость.

Осложнения при плевральной пункции 1 игла введена в ткань легкого; 2 игла введена в плевральную полость над уровнем жидкости; 3 игла введена в сращения между листками плевры реберно диафрагмального синуса; 4 игла введена сквозь реберно диафрагмальный синус и диафрагму в брюшную полость.

Резекция ребра Отделение надкостницы от верхнего и нижнего краев ребра Отделение надкостницы от внутренней поверхности ребра и пересечение ребра

Резекция ребра Отделение надкостницы от верхнего и нижнего краев ребра Отделение надкостницы от внутренней поверхности ребра и пересечение ребра

Дренирование плевральной полости Показания: гемоторакс, пиоторакс, хилоторакс. Оперативный прием: разрез кожи (1 см) в 7 м межреберье по задней подмышечной линии, вводят троакара, удаляют стилет, проводят дренаж (трубку из латекса или силикона) и подсоединяют систему для активной аспирации.

Дренирование плевральной полости Показания: гемоторакс, пиоторакс, хилоторакс. Оперативный прием: разрез кожи (1 см) в 7 м межреберье по задней подмышечной линии, вводят троакара, удаляют стилет, проводят дренаж (трубку из латекса или силикона) и подсоединяют систему для активной аспирации.

Переднебоковая торакотомия доступ через 4 (5– 6) межреберье, разрез по верхнему краю нижележащего ребра, до грудины не доходят 2 см

Переднебоковая торакотомия доступ через 4 (5– 6) межреберье, разрез по верхнему краю нижележащего ребра, до грудины не доходят 2 см

Заднебоковая торакотомия Положение: на животе или полубоковое. Разрез: на уровне 3 4 грудных позвонков по паравертебральной линии до угла лопатки, затем огибая лопатку до передней подмышечной линии

Заднебоковая торакотомия Положение: на животе или полубоковое. Разрез: на уровне 3 4 грудных позвонков по паравертебральной линии до угла лопатки, затем огибая лопатку до передней подмышечной линии

Продольная срединная стернотомия Разрез по срединной линии начинают на 2 см выше рукоятки грудины и продолжают на 3 см ниже мечевидного отростка

Продольная срединная стернотомия Разрез по срединной линии начинают на 2 см выше рукоятки грудины и продолжают на 3 см ниже мечевидного отростка

Поперечный комбинированный чресдвуплевральный доступ Двусторонняя торакотомия по 6 межреберью справа, с поперечным пересечением грудины на уровне межреберья и продолжение торакотомии по 6 межреберью слева

Поперечный комбинированный чресдвуплевральный доступ Двусторонняя торакотомия по 6 межреберью справа, с поперечным пересечением грудины на уровне межреберья и продолжение торакотомии по 6 межреберью слева

Топография пищевода Шейная честь, pars cervicalis, располагается от уровня VI шейного позвонка до I II грудного. Длина ее колеблется от 5 до 8 см. Грудная часть, pars thoracica, имеет наибольшую длину – 15 18 см и заканчивается на уровне IX X грудных позвонков у места вхождения пищевода в пищеводное отверстие диафрагмы. Брюшная часть, pars abdominalis – от пищеводного отверстия диафрагмы до кардиального отверстия желудка, наиболее короткая (1 3 см). 4 изгиба: два – в сагиттальной плоскости и два – во фронтальной плоскости.

Топография пищевода Шейная честь, pars cervicalis, располагается от уровня VI шейного позвонка до I II грудного. Длина ее колеблется от 5 до 8 см. Грудная часть, pars thoracica, имеет наибольшую длину – 15 18 см и заканчивается на уровне IX X грудных позвонков у места вхождения пищевода в пищеводное отверстие диафрагмы. Брюшная часть, pars abdominalis – от пищеводного отверстия диафрагмы до кардиального отверстия желудка, наиболее короткая (1 3 см). 4 изгиба: два – в сагиттальной плоскости и два – во фронтальной плоскости.

Сужения пищевода 3 сужения: а – на месте перехода глотки в пищевод, (15 см от края зубов) б – в месте где пищевод прилежит к дуге аорты, (25 см от края зубов) в – в месте прохождения через пищеводное отверстие диафрагмы – физиологический кардиальный сфинктер (38 см от края зубов)

Сужения пищевода 3 сужения: а – на месте перехода глотки в пищевод, (15 см от края зубов) б – в месте где пищевод прилежит к дуге аорты, (25 см от края зубов) в – в месте прохождения через пищеводное отверстие диафрагмы – физиологический кардиальный сфинктер (38 см от края зубов)

Грудная часть пищевода Синтопия: - верхняя треть (уровень TIII) спереди закрыта трахеей, соединяясь с ней соединительнотканными перемычками - средняя треть (TIV VI) спереди дуга аорты, бифуркация трахеи и левый гл. бронх - нижняя треть (TVII TX) паралельно аорте, у диафрагмы пищевод изгибается влево

Грудная часть пищевода Синтопия: - верхняя треть (уровень TIII) спереди закрыта трахеей, соединяясь с ней соединительнотканными перемычками - средняя треть (TIV VI) спереди дуга аорты, бифуркация трахеи и левый гл. бронх - нижняя треть (TVII TX) паралельно аорте, у диафрагмы пищевод изгибается влево

Иннервация: plexus esophageus (n. vagus и truncus sympathicus) Кровоснабжение: шейная часть – rr. esophageales от a. thyreoidea inferior; грудная часть – rr. esophageales or aorta thoracica, брюшная часть – rr. esophageales от a. gastrica sinistra и a. phrenica inferior sinistra. Венозный отток: от шейной ча сти в v. thyreoidea inferior, а затем в v. brachiocephalica; от грудной части – в v. azygos и v. hemiazygos; от брюшной части – в v. gastrica sinistra, а затем в v. portae. Лимфатический отток: от шейной части в nodi lymphatici tracheobronchiales superiores et inferiores, paratracheales и paraverlebrales; от грудной части – в nodi lymphatici tracheobronchiales inferiores и mediastinals posteriores: от брюшной части – в anulus lymphatici cardii.

Иннервация: plexus esophageus (n. vagus и truncus sympathicus) Кровоснабжение: шейная часть – rr. esophageales от a. thyreoidea inferior; грудная часть – rr. esophageales or aorta thoracica, брюшная часть – rr. esophageales от a. gastrica sinistra и a. phrenica inferior sinistra. Венозный отток: от шейной ча сти в v. thyreoidea inferior, а затем в v. brachiocephalica; от грудной части – в v. azygos и v. hemiazygos; от брюшной части – в v. gastrica sinistra, а затем в v. portae. Лимфатический отток: от шейной части в nodi lymphatici tracheobronchiales superiores et inferiores, paratracheales и paraverlebrales; от грудной части – в nodi lymphatici tracheobronchiales inferiores и mediastinals posteriores: от брюшной части – в anulus lymphatici cardii.

Пороки развития пищевода атрезия пищевода (способ лечения зависит от расстояния между слепыми концами пищевода) пищеводно трахеальные свищи (чаще в средней или нижней трети, способ лечения зависит от диаметра свища) кардиостеноз дивертикулы

Пороки развития пищевода атрезия пищевода (способ лечения зависит от расстояния между слепыми концами пищевода) пищеводно трахеальные свищи (чаще в средней или нижней трети, способ лечения зависит от диаметра свища) кардиостеноз дивертикулы

Кардиостеноз, ахалазия кардии По Б. В. Петровскому (1957) различает четыре стадии заболевания: I функциональный спазм без расширения пищевода; II стойкий спазм с умеренным расширением пищевода; III рубцовые изменения мышечных слоев с выраженным расширением пищевода; IV кардиостеноз с большим расширением пищевода и S образным искривлением его.

Кардиостеноз, ахалазия кардии По Б. В. Петровскому (1957) различает четыре стадии заболевания: I функциональный спазм без расширения пищевода; II стойкий спазм с умеренным расширением пищевода; III рубцовые изменения мышечных слоев с выраженным расширением пищевода; IV кардиостеноз с большим расширением пищевода и S образным искривлением его.

Лечение кардиостеноза Консервативное Инструментальное (кардиодилятация) вызывает растяжение и частичное повреждение циркулярных мышц и мионевральных соединений. гидравлические кардиодилятаторы пневматические кардиодилятаторы механические кардиодилятаторы (Штарка) Хирургическое

Лечение кардиостеноза Консервативное Инструментальное (кардиодилятация) вызывает растяжение и частичное повреждение циркулярных мышц и мионевральных соединений. гидравлические кардиодилятаторы пневматические кардиодилятаторы механические кардиодилятаторы (Штарка) Хирургическое

Хирургическое лечение кардиостеноза внеслизистой эзофагокардиомиотомии, заключающиеся в рассечении только мышечного слоя пищевода до слизистой оболочки (Gottstein 1901, Heller 1913). миотомии по Геллеру, миотомия с пластикой сформированного дефекта лоскутом диафрагмы (Б. В. Петровский 1949), сальником (И. М. Чуйков 1932), желудком (Т. А. Суворова 1960, А. А. Шалимов 1976). внеслизистая эзофагокардиомиотомия с пластикой пищевода передней стенкой желудка (операция Готтштейна Геллера Суворовой) из торакотомного доступа. резекция грудного отдела пищевода и кардиального отдела желудка с одномоментной пластикой желудком при ахалазии кардии III и IV стадии (Б. И. Мирошников и соавт. , 2001 год). Удовлетворительные результаты хирургического лечения кардиостеноза получены у 80 87% больных. Летальность составляет около 1%.

Хирургическое лечение кардиостеноза внеслизистой эзофагокардиомиотомии, заключающиеся в рассечении только мышечного слоя пищевода до слизистой оболочки (Gottstein 1901, Heller 1913). миотомии по Геллеру, миотомия с пластикой сформированного дефекта лоскутом диафрагмы (Б. В. Петровский 1949), сальником (И. М. Чуйков 1932), желудком (Т. А. Суворова 1960, А. А. Шалимов 1976). внеслизистая эзофагокардиомиотомия с пластикой пищевода передней стенкой желудка (операция Готтштейна Геллера Суворовой) из торакотомного доступа. резекция грудного отдела пищевода и кардиального отдела желудка с одномоментной пластикой желудком при ахалазии кардии III и IV стадии (Б. И. Мирошников и соавт. , 2001 год). Удовлетворительные результаты хирургического лечения кардиостеноза получены у 80 87% больных. Летальность составляет около 1%.

Дивертикулы пищевода 1. Глоточно пищеводные дивертикулы (63%) одномоментная дивертикулэктомии из разреза по внутреннему краю грудино ключично сосцевидной мышцы слева.) 2. Эпифренальные (20%) дивертикулэктомия чаще из правостороннего торакотомического доступа. 3. Бифуркационные (17%) одномоментная дивертикулэктомия или инвагинация дивертикула из правостороннего трансплеврального доступа

Дивертикулы пищевода 1. Глоточно пищеводные дивертикулы (63%) одномоментная дивертикулэктомии из разреза по внутреннему краю грудино ключично сосцевидной мышцы слева.) 2. Эпифренальные (20%) дивертикулэктомия чаще из правостороннего торакотомического доступа. 3. Бифуркационные (17%) одномоментная дивертикулэктомия или инвагинация дивертикула из правостороннего трансплеврального доступа

Операции на пищеводе Эзофаготомия – рассечение пищевода. Для извлечения инородных тел и устранения врожденных стриктур. Операция Добромыслова-Торека. При расположении опухоли в средней трети. Доступ – правосторонний, трансплевральный. Резекция пищевода, погружение нижней культи в желудок, а проксимальной культи на шею. Создание желудочной стомы. Резекция нижней трети пищевода с наложением анастомоза или замещением его желудочной стенкой по большой кривизне (операция Гаврилова). Анастомоз с тонкой кишкой. Эзофагопластика – замещение пищевода тонкой или толстой кишкой (антеторакальная пластика по Ру Герцену Юдину).

Операции на пищеводе Эзофаготомия – рассечение пищевода. Для извлечения инородных тел и устранения врожденных стриктур. Операция Добромыслова-Торека. При расположении опухоли в средней трети. Доступ – правосторонний, трансплевральный. Резекция пищевода, погружение нижней культи в желудок, а проксимальной культи на шею. Создание желудочной стомы. Резекция нижней трети пищевода с наложением анастомоза или замещением его желудочной стенкой по большой кривизне (операция Гаврилова). Анастомоз с тонкой кишкой. Эзофагопластика – замещение пищевода тонкой или толстой кишкой (антеторакальная пластика по Ру Герцену Юдину).

Резекция пищевода Выделение пищевода с окружающей клетчаткой и лимфатическими узлами из заднего средостения Отделение передней стенки пищевода от перикарда.

Резекция пищевода Выделение пищевода с окружающей клетчаткой и лимфатическими узлами из заднего средостения Отделение передней стенки пищевода от перикарда.

Резекция пищевода Отделение задней стенки пищевода от аорты Пересечение и перевязка пищеводных ветвей грудной аорты.

Резекция пищевода Отделение задней стенки пищевода от аорты Пересечение и перевязка пищеводных ветвей грудной аорты.

Резекция пищевода Пересечение дистального конца грудного отдела пищевода Серозно мышечные узловые швы над линией механического шва в области кардии

Резекция пищевода Пересечение дистального конца грудного отдела пищевода Серозно мышечные узловые швы над линией механического шва в области кардии

Заднее средостение 1 – a. carotis communis; 2 – пищевод; 3 – n. recurrens; 4 – n. vagus; 5 – a. subclavia; 6 – дуга аорты; 7 – левый главный бронх; 8 – грудная аорта; 9 – брюшной отдел пищевода; 10 – a. coeliaca; 11 – диафрагма; 12 – лимфатические узлы; 13 – I ребро; 14 – трахея; 15 – гортань; 16 – v. azygos; 17 – грудной лимфатический проток

Заднее средостение 1 – a. carotis communis; 2 – пищевод; 3 – n. recurrens; 4 – n. vagus; 5 – a. subclavia; 6 – дуга аорты; 7 – левый главный бронх; 8 – грудная аорта; 9 – брюшной отдел пищевода; 10 – a. coeliaca; 11 – диафрагма; 12 – лимфатические узлы; 13 – I ребро; 14 – трахея; 15 – гортань; 16 – v. azygos; 17 – грудной лимфатический проток

Дренирование средостения Чресшейная медиастинотомия по В. И. Разумовскому (при повреждениях шейного и верхнегрудного отделов пищевода) Чрездиафрагмальная медиастинотомия по Розанову Савиных (при повреждениях нижнегрудного и абдоминального отделов пищевода) Трансстернальное дренирование Внеплевральное парастернальное дренирование с резекцией 2 3 реберных хрящей по Маделунгу. Чрезпищеводное дренирование (при сохранении медиастинальной плевры) Чресплевральная медиастинотомия по В. Д. Добромыслову (при ранениях грудного отдела пищевода с повреждением медиастинальной плевры) Задняя внеплевральная медиастинотомия по И. И Насилову с резекцией нескольких ребер

Дренирование средостения Чресшейная медиастинотомия по В. И. Разумовскому (при повреждениях шейного и верхнегрудного отделов пищевода) Чрездиафрагмальная медиастинотомия по Розанову Савиных (при повреждениях нижнегрудного и абдоминального отделов пищевода) Трансстернальное дренирование Внеплевральное парастернальное дренирование с резекцией 2 3 реберных хрящей по Маделунгу. Чрезпищеводное дренирование (при сохранении медиастинальной плевры) Чресплевральная медиастинотомия по В. Д. Добромыслову (при ранениях грудного отдела пищевода с повреждением медиастинальной плевры) Задняя внеплевральная медиастинотомия по И. И Насилову с резекцией нескольких ребер

Доступы при передних медиастинитах 1 – шейная медиастинотомия, 2 – надгрудинный разрез по Разумовскому, 3 – разрез по Маделунгу, 4 – чрездиафрагмальная медиастинотомия

Доступы при передних медиастинитах 1 – шейная медиастинотомия, 2 – надгрудинный разрез по Разумовскому, 3 – разрез по Маделунгу, 4 – чрездиафрагмальная медиастинотомия

Топография сердца Грудинореберная поверхность обращена к грудине, реберным хрящам, частично к медиости нальной плевре. Диафрагмальная поверхность в верхних отделах обращена к пищеводу и грудной аорте, нижними отделами прилегает к диафрагме.

Топография сердца Грудинореберная поверхность обращена к грудине, реберным хрящам, частично к медиости нальной плевре. Диафрагмальная поверхность в верхних отделах обращена к пищеводу и грудной аорте, нижними отделами прилегает к диафрагме.

Топография сердца Грудинореберную поверхность составляют передние поверхности правого предсердия, правого ушка, верхней полой вены, легочного ствола, правого и левого желудочков, а также верхушка сердца и верхушка левого ушка. Диафрагмальную поверхность в верхних отделах составляют задние поверхности преимущественно левого и отчасти правого предсердий, в нижних отделах – нижние поверхности правого и левого желудочков и отчасти предсердий.

Топография сердца Грудинореберную поверхность составляют передние поверхности правого предсердия, правого ушка, верхней полой вены, легочного ствола, правого и левого желудочков, а также верхушка сердца и верхушка левого ушка. Диафрагмальную поверхность в верхних отделах составляют задние поверхности преимущественно левого и отчасти правого предсердий, в нижних отделах – нижние поверхности правого и левого желудочков и отчасти предсердий.

Проекция отверстий сердца на переднюю стенку грудной клетки Левое предсердно желудочковое отверстие слева от грудины в третьем межреберье; тоны митрального (2 х створчатого клапана выслушиваются на верхушке сердца. Правое предсердно желудочковое отверстие позади правой половины грудины, на линии, проведенной от точки соединения с грудиной хряща левого III ребра до точки соединения с грудиной хряща правого VI ребра; тоны 3 х створчатого клапана выслушиваются справа на уровне хрящей V–VI ребер и прилегающего участка грудины.

Проекция отверстий сердца на переднюю стенку грудной клетки Левое предсердно желудочковое отверстие слева от грудины в третьем межреберье; тоны митрального (2 х створчатого клапана выслушиваются на верхушке сердца. Правое предсердно желудочковое отверстие позади правой половины грудины, на линии, проведенной от точки соединения с грудиной хряща левого III ребра до точки соединения с грудиной хряща правого VI ребра; тоны 3 х створчатого клапана выслушиваются справа на уровне хрящей V–VI ребер и прилегающего участка грудины.

Проекция отверстий сердца на переднюю стенку грудной клетки Отверстие аорты располагается позади грудины, ближе к ее левому краю, на уровне третьего межреберья; тоны клапана аорты выслушиваются справа у края грудины во втором межреберье. Отверстие легочного ствола располагается на уровне прикрепления хряща левого III ребра к грудине; топы клапана легочного ствола выслушиваются слева у края грудины во втором межреберье.

Проекция отверстий сердца на переднюю стенку грудной клетки Отверстие аорты располагается позади грудины, ближе к ее левому краю, на уровне третьего межреберья; тоны клапана аорты выслушиваются справа у края грудины во втором межреберье. Отверстие легочного ствола располагается на уровне прикрепления хряща левого III ребра к грудине; топы клапана легочного ствола выслушиваются слева у края грудины во втором межреберье.

Хирургическая анатомия коронарных артерий (по А. А. Шалимову) Правая коронарная артерия: I сегмент от устья до отхождения артерии острого края сердца (длина от 2 до 3, 5 см); II сегмент от ветви острого края сердца до отхождения задней межжелудочковой ветви правой коронарной артерии (2, 2 3, 8 см); III сегмент задняя межжелудочковая ветвь правой коронарной артерии. Левая коронарная артерия: I сегмент – от устья до места деления на главные ветви II сегмент – первые 2 см передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии III сегмент – следующие 2 см передней межжелудоч ковой ветви левой коронарной артерии IV сегмент – дистальный участок передней межжелу дочковой ветви V сегмент огибающая ветвь левой коронарной артерии до места отхождения ветви тупого края сердца VI сегмент – дистальный участок огибающей ветви левой коронарной артерии (артерия тупого края сердца) VII сегмент – диагональная ветвь левой коронарной артерии

Хирургическая анатомия коронарных артерий (по А. А. Шалимову) Правая коронарная артерия: I сегмент от устья до отхождения артерии острого края сердца (длина от 2 до 3, 5 см); II сегмент от ветви острого края сердца до отхождения задней межжелудочковой ветви правой коронарной артерии (2, 2 3, 8 см); III сегмент задняя межжелудочковая ветвь правой коронарной артерии. Левая коронарная артерия: I сегмент – от устья до места деления на главные ветви II сегмент – первые 2 см передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии III сегмент – следующие 2 см передней межжелудоч ковой ветви левой коронарной артерии IV сегмент – дистальный участок передней межжелу дочковой ветви V сегмент огибающая ветвь левой коронарной артерии до места отхождения ветви тупого края сердца VI сегмент – дистальный участок огибающей ветви левой коронарной артерии (артерия тупого края сердца) VII сегмент – диагональная ветвь левой коронарной артерии

Типы кровоснабжения сердца правовенечный тип большинство отделов сердца кровоснабжается ветвями правой венечной артерии; левовенечный тип большая часть сердца получает кровь из ветвей левой венечной артерии; средний (равномерный) тип обе венечные артерии равномерно распределяются в стенках сердца. Переходные типы кровоснабжения сердца: среднеправый среднелевый

Типы кровоснабжения сердца правовенечный тип большинство отделов сердца кровоснабжается ветвями правой венечной артерии; левовенечный тип большая часть сердца получает кровь из ветвей левой венечной артерии; средний (равномерный) тип обе венечные артерии равномерно распределяются в стенках сердца. Переходные типы кровоснабжения сердца: среднеправый среднелевый

Артерии сердца Внеорганные: - правая венечная артерия (две ветви: правая краевая и задняя межжелудочковая) – отходит от правого синуса луковицы аорты, кровоснабжает правое предсердие, часть передней и всю заднюю стенки правого желудочка, МПП и часть МЖП; левая венечная артерия - от левого синуса луковицы аорты (две ветви: передняя межжелудочковая и огибающая – кровоснабжают левое предсердие, часть, большую часть задней стенки ЛЖ, часть передней стенки ПЖ, часть МЖП. Внутриорганные: артерии предсердия, сердечных ушек, перегородок, желудочков и сосочковых мышц.

Артерии сердца Внеорганные: - правая венечная артерия (две ветви: правая краевая и задняя межжелудочковая) – отходит от правого синуса луковицы аорты, кровоснабжает правое предсердие, часть передней и всю заднюю стенки правого желудочка, МПП и часть МЖП; левая венечная артерия - от левого синуса луковицы аорты (две ветви: передняя межжелудочковая и огибающая – кровоснабжают левое предсердие, часть, большую часть задней стенки ЛЖ, часть передней стенки ПЖ, часть МЖП. Внутриорганные: артерии предсердия, сердечных ушек, перегородок, желудочков и сосочковых мышц.

Иннервация сердца Нервы: ветви блуждающих, симпатические стволы, диафрагмальный и подъязычный нервы. Проводящая система: Синусный узел (лежит в стенке правого предсердия). При нарушении его целостностивозникают наджелудочковые аритмии различных типов; Атриовентрикулярный узел (Ашофа-Товара) - в стенке ПП и через МЖП к ПЖ и ЛЖ.

Иннервация сердца Нервы: ветви блуждающих, симпатические стволы, диафрагмальный и подъязычный нервы. Проводящая система: Синусный узел (лежит в стенке правого предсердия). При нарушении его целостностивозникают наджелудочковые аритмии различных типов; Атриовентрикулярный узел (Ашофа-Товара) - в стенке ПП и через МЖП к ПЖ и ЛЖ.

Врожденные пороки сердца 1. Пороки сердца с нормальным кровотоком через легкие коарктация аорты по взрослому типу 2. Пороки сердца с повышенным кровотоком через легкие открытый артериальный проток дефект межпредсердной перегородки дефект межжелудочковой перегородки коарктация аорты по детскому типу (сочетается с незаращением артериального протока – предуктальная и постдуктальная коарктация) 3. Пороки сердца с пониженным кровотоком через легкие триада, тетрада, пентада Фалло

Врожденные пороки сердца 1. Пороки сердца с нормальным кровотоком через легкие коарктация аорты по взрослому типу 2. Пороки сердца с повышенным кровотоком через легкие открытый артериальный проток дефект межпредсердной перегородки дефект межжелудочковой перегородки коарктация аорты по детскому типу (сочетается с незаращением артериального протока – предуктальная и постдуктальная коарктация) 3. Пороки сердца с пониженным кровотоком через легкие триада, тетрада, пентада Фалло

Аортограмма больного с коарктацией аорты По статистике Abbott, коарктация аорты составляет 14, 2% всех врожденных пороков сердца, другие авторы приводят цифру 6 7%. Врожденное сужение аорты располагается в месте перехода дуги аорты в нисходящую аорту дистальнее левой подключичной артерии.

Аортограмма больного с коарктацией аорты По статистике Abbott, коарктация аорты составляет 14, 2% всех врожденных пороков сердца, другие авторы приводят цифру 6 7%. Врожденное сужение аорты располагается в месте перехода дуги аорты в нисходящую аорту дистальнее левой подключичной артерии.

Легочный клапан Расположен в фиброзном кольце впереди от артериального клапана Имеет 3 синуса легочного ствола и 3 полулунные заслонки Диаметр легочного ствола 2, 5 – 3 см

Легочный клапан Расположен в фиброзном кольце впереди от артериального клапана Имеет 3 синуса легочного ствола и 3 полулунные заслонки Диаметр легочного ствола 2, 5 – 3 см

Аортальный клапан Расположен в фиброзном кольце, соединенном с перепончатой частью МЖП. Имеет 3 полулунные заслонки, прикрепляющиеся к нижним краям 3 синусов аорты; Из правого синуса начинается правая венечная артерия, из левого синуса – левая; Безвенечный синус расположен экстракардиально, контактируя с полостью поперечного синуса перикарда

Аортальный клапан Расположен в фиброзном кольце, соединенном с перепончатой частью МЖП. Имеет 3 полулунные заслонки, прикрепляющиеся к нижним краям 3 синусов аорты; Из правого синуса начинается правая венечная артерия, из левого синуса – левая; Безвенечный синус расположен экстракардиально, контактируя с полостью поперечного синуса перикарда